ЧЕРЕЗ ГОРЫ, ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЯ... ВТОРОЕ СЕВЕРОКАВКАЗСКОЕ «КОЛЬЦО» В КОНТЕКСТЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Публикации | ПОПУЛЯРНОЕ | Алексей ЧИЧКИН | 28.11.2014 | 00:00

Комплексное развитие экономики северокавказского региона и, соответственно, укрепление ее взаимосвязей с экономическим и социально-культурным пространством России впрямую связано с должным уровнем транспортного обеспечения северокавказских субъектов Федерации. Если точнее – с наличием сквозных (и при этом взаимосвязанных друг с другом) железнодорожных артерий. Особенно это актуально для северокавказских республик и сопредельных с ними территорий Ростовской, Астраханской областей, Краснодарского края и Ставрополья. Во всяком случае, многие социально-экономические проблемы этого региона, включая, например, почти полную «законсервированность» его ресурсно-сырьевой базы, связаны с тем, что такого рода артерий здесь явно не хватает...

Комплексное развитие экономики северокавказского региона и, соответственно, укрепление ее взаимосвязей с экономическим и социально-культурным пространством России впрямую связано с должным уровнем транспортного обеспечения северокавказских субъектов Федерации. Если точнее – с наличием сквозных (и при этом взаимосвязанных друг с другом) железнодорожных артерий. Особенно это актуально для северокавказских республик и сопредельных с ними территорий Ростовской, Астраханской областей, Краснодарского края и Ставрополья. Во всяком случае, многие социально-экономические проблемы этого региона, включая, например, почти полную «законсервированность» его ресурсно-сырьевой базы, связаны с тем, что такого рода артерий здесь явно не хватает...

Таковы, в целом, оценки ряда недавних форумов по транспортно-экономическим проблемам Северного Кавказа и Нижнего Поволжья. Многие эксперты считают, что не только по экономическим, но также по политическим причинам должны быть оперативно устранены диспропорции в транспортной сети региона.

Экономико-политическую значимость этих вопросов понимали еще в советский период. Так, в середине 1930-х, конце 1940-х, середине 1950-х годов планировались строительство сквозных железных дорог по следующим маршрутам:

- Хаджох (Юг Адыгеи) – Шедок (Юг Краснодарского края) – Черкесск (Карачаево-Черкесия) – Кисловодск (Южное Ставрополье);

- Кисловодск – Орджоникидзе (Северная Осетия) – Буйнакск (вблизи прикаспийского города-порта Махачкала);

- Зеленчук – Ставрополь (Юго-Запад Ставрополья);

- Хаджох – Сочи;

- Телави (северо-восток Грузии) – Буйнакск;

Черкесск – Микоян-Шахар (с 1958 г. – Карачаевск) – Теберда – Сухуми (Абхазия).

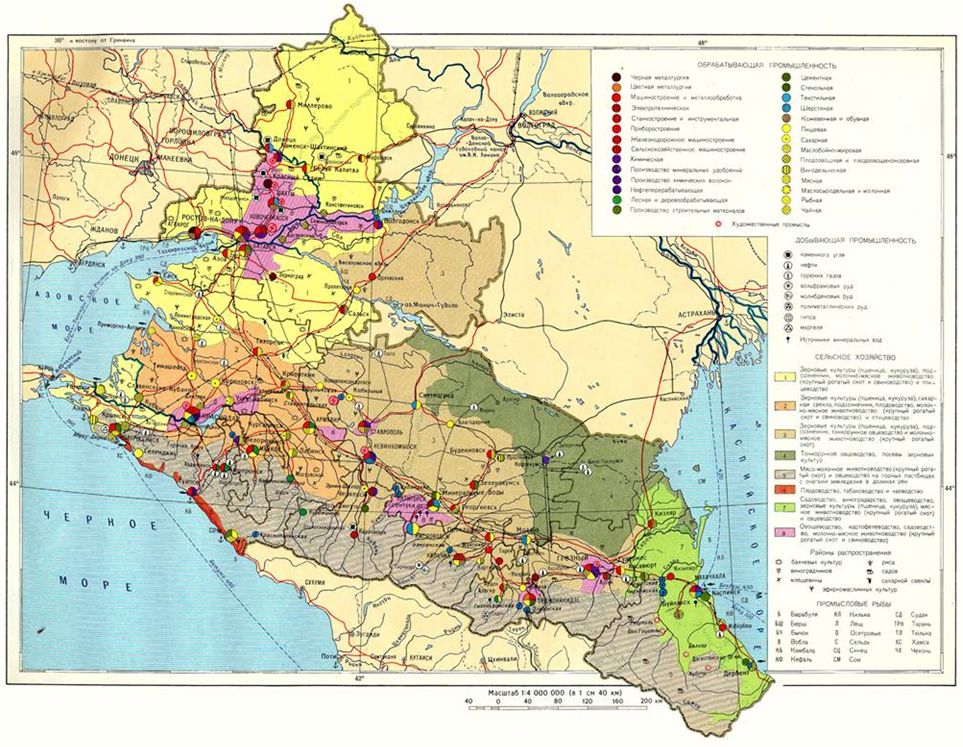

Прокладка этих артерий планировались в связи с проектами освоения колоссальных запасов гидроэнергии и других природных ресурсов в этих районах (цветные, редкоземельные и драгметаллы, химическое сырье, уголь, марганец, графит, слюда, ртуть), а также вследствие проектов создания на Кавказе новых курортно-лечебных зон.

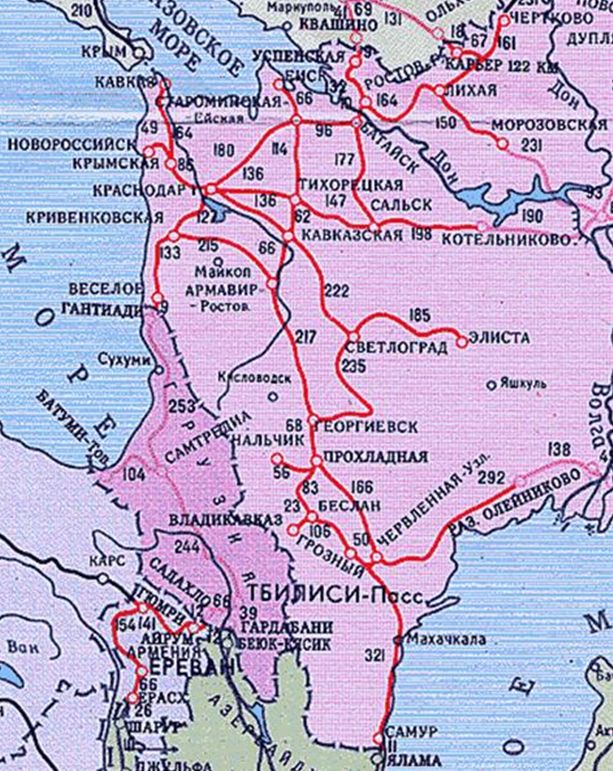

Кроме того, данные артерии позволили бы создать Второе северокавказское железнодорожное «кольцо» на Юге этого региона и, параллельно, ослабили бы чрезмерную загрузку стержневой внутри- и межрегиональной магистрали Ростов-на-Дону – Армавир – Минводы – Моздок – Грозный – Махачкала – Баку, состыкованной, в свою очередь, с этим «кольцом».

РЖД, 2013 г.

После 1953 года многие экономические планы были пересмотрены. Причем, по имеющимся данным, высшее советское руководство и раньше опасалось более тесных – благодаря упомянутым проектам – взаимосвязей между северокавказскими национальными автономиями. Поэтому их природно-ресурсная база и лечебно-курортные возможности, хотя и осваивались, но в многократно меньших объемах – в значительной степени потому, что от создания Второго северокавказского железнодорожного «кольца» фактически отказались...

На советских картах по политическим причинам не полностью отображались ресурсные «закрома» Северного Кавказа, особенно местных республик... Госплан СССР, 1981 г.

В то же время, руководство Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Дагестана неоднократно обращалось в профильные инстанции в Москве с просьбами реализовать упомянутые проекты. А власти Чечено-Ингушской АССР в начале 1960-х и в середине 1970-х годов предлагали перевести «столицу» Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) из Ростова-на Дону в Грозный. Кроме того, по воспоминаниям академика-экономиста Т.С.Хачатурова (1906-1989 гг.), представители многих российских автономий предлагали в середине 1970-х - начале 1980-х годов исключить Ростовскую область из Северо-Кавказского экономического района СССР взамен включения в него Калмыкии (или, во всяком случае, «добавить» в этот район Калмыкию). Формальный предлог – необходимость выравнивания экономико-географическую границу упомянутого района. А по сути, «сверхзадачей» упомянутых предложений было, своего рода, достижение в том экономическом районе приоритета экономических интересов и проектов, продвигаемых национальными автономиями, «русскими» Краснодарским, Ставропольским краями и Ростовской областью (см., например, «Предложения по уточнению границ экономических районов РСФСР», Госплан-Госснаб СССР, дсп, М., 1981 г.).

Таким образом, к «заморозке» упомянутых проектов в советский период привели не столько экономические, сколько этнополитические причины. Но с распадом СССР существенно возросла роль разнообразных ресурсных и транспортно-географических возможностей Северного Кавказа – в контексте укрепления и развития как общероссийского экономического пространства, так и его взаимосвязей со странами Закавказья.

Нетрудно заметить, что основная северокавказская железнодорожная артерия по-прежнему проходит с северо-запада на юго-восток почти через все северокавказские субъекты Федерации (Ростовская область, Краснодарский край, Ставрополье, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан) – в направлении прикаспийского российского побережья и далее в Азербайджан и Иран. Это, отметим, один из самых протяженных и грузонапряженных железнодорожных маршрутов не только в России, но и в бывшем СССР. Между тем, прямая стыковкя Поволжья и Центрального промышленного района РФ со Ставропольем, Северной Осетией, Ингушетией, Чечней и Дагестаном пока затруднена как по этому пути, так и по возможным кратчайшим «маршрутам-связкам». По данным СКЖД, в последние годы растет загрузка железной дороги Астрахань – Калмыкия – Дагестан – Азербайджан, то есть вдоль российского берега Каспия. Но стыкуется она с основной северо-кавказской артерией, если географически точно, лишь вблизи Махачкалы. Это создаёт, во-первых, перегруженность (например, в Махачкалинском районе) или недозагруженность на ряде участков этих магистралей одновременно. И, во-вторых, затрудняет своевременную передислокацию грузов и пассажиров с одного северокавказского направления на другое.

РЖД, 2013 г.

Поэтому администрациями Астраханской области, Калмыкии и частными инвесторами (в том числе казахстанскими) в 2007-2009 годах были приняты решения о строительстве примерно 250-километровой железной дороги Элиста (Калмыкия) – Астрахань (проект ещё 1951 года), которое планируется завершить к 2018 году. Данная артерия по кратчайшему пути соединит не только Поволжье, но и Казахстан с Северным Кавказом, Черноморским, Азовским побережьем России и со странами Закавказья. По экспертным оценкам, это позволит почти вдвое увеличить объемы грузоперевозок с Юга России, и одновременно будет обеспечена транспортная доступность ряда месторождений разнообразного сырья, сельскохозяйственных и курортных территорий в пределах Нижнего Поволжья и Северного Кавказа. Общая стоимость реализации проекта – около 500 млн. долларов; более трети намечено профинансировать из местных бюджетов, остальные инвестиции могут предоставить региональные железные дороги РФ (Северо-Кавказская, Приволжская) и частные инвесторы.

Имеется и другой вариант этой «связки»: проект железной дороги Волгоград – Элиста, также разработанный в начале 1950-х годов и изучаемый экспертами в том числе и в настоящее время. Кроме того, в целях обеспечения равномерной загрузки транспортной сети Ростовской области, Нижнего Поволжья, Северного Кавказа и, соответственно, морских и речных портов этих регионов, 40-50 лет тому назад предлагалось построить межрегиональные железные дороги:

- Куберле (Ростовская область) – Элиста;

- Светлоград – Минводы (Центральное Ставрополье);

- Буденновск – Нефтекумск – Кизляр (Восточное Ставрополье – Северный Дагестан);

- Крымская – Ачуево (Краснодарское Приазовье);

- Новороссийск – Туапсе (вдоль побережья).

Эти проекты сегодня также изучаются экспертным сообществом.

В целом, все эти проекты позволят, по экспертным оценкам, резко сократить «кружность» внутри- и межрегиональных грузопотоков; избежать чрезмерной перегруженности портов Новороссийск, Темрюк, Кавказ, Туапсе; поэтапно осваивать местную природно-ресурсную базу и почти вдвое увеличить объемы товарообмена между Северным Кавказом и другими регионами РФ. Всё это, позволит укрепить единое общероссийское экономическое пространство.

Администрация СКФО, 2013 г.

Ввиду очевидной экономико-политической значимости Северного Кавказа, равно как и вышеупомянутых планов / проектов, своё «финансовое слово» должно сказать государство – в рамках, например, государственно-частного партнерства. Этот формат достаточно широко задействуется при реконструкции Транссиба, БАМа, а также в строительстве новой трансазиатской железной дороги Красноярск – Тува – Западная Монголия и «Заполярного Транссиба» (Салехард – Уренгой – Игарка). Кстати, два последних проекта тоже разработаны в 1947-1953 годах...

Статья подготовлена в рамках проекта Научного общества кавказоведов «Этнокультурное разнообразие России как фактор формирования общегражданской идентичности», осуществляемого при поддержке Общероссийской общественной организации Общество «Знание»

Кавказ коммуникации Общество «Знание» Россия СССР экономика